2017年11月05日16:08

11月3日、4日は福井へ出張。

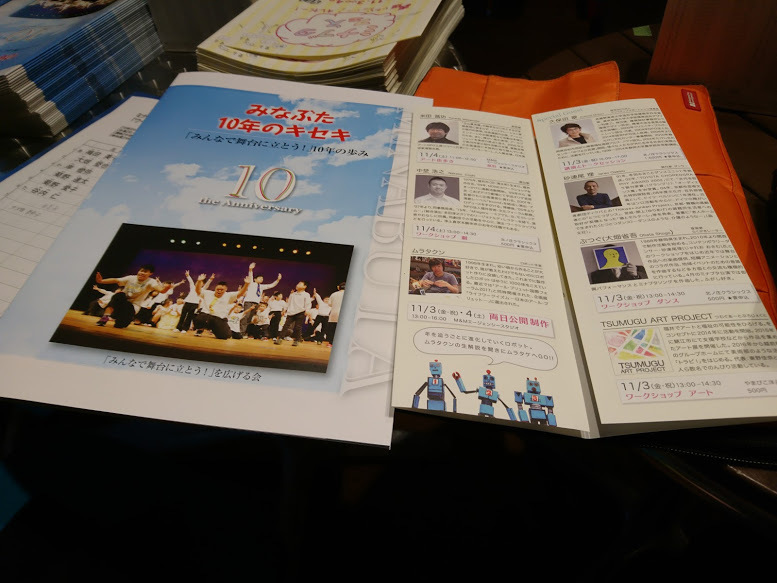

福井市の特別支援の酒井晴美先生は13年間、「みんなで舞台にたとう」を進める会、通称ミナブタを主催している。

障害のある子どもたちに呼びかけて、毎年舞台を作っていると言う。

ご自身が演劇人であることもあって、舞台を障害の人と作りたいという思いで続けてこられている。

何年間もやっているから、いわゆる常連さんたちがいて、その親御さんたちが運営を強力にバックアップしてくれている。

今は、舞台練習だけではなくほぼ毎週太鼓やダンスの講座もあって、まさしく親子の居場所になっている。

昨日のテーマが表現だったので、私が考える表現についてお話した。

みんなが居場所として集まる場所と、舞台を目指し、表現するというのは、一緒なのか。

また親御さんたちも盛んに、「この子達の表現」とおっしゃるのだが、果たして、舞台で何かをやっているのが「表現」なのか?

レッツの事例は、何か取り立ててたことを「表現」とい言っているわけではなくて、彼らの日常、もっというと、@『生きている」ことがまさに「表現なのではないか?」と言う問いでしかない。

毎日入れ物に石を入れて叩き続けるたけしの行為。

ずっと寝ている、いつも緩慢な動きのりょうくん

同じルーティンを繰り返すツッチー。

それら「とるに足らないもの」として簡単に打ち捨てていいのか。

ひとが何か続けている行為を誰が「いい」「わるい」と決めることができるのか。

またいろいろな規定や固定概念を外して、彼らの行為を見つめると、まず肯定することから始めると、そこから全く違った価値観や、見え方が発見できる。

そういったものを私は表現と言いたい。

親子が毎週楽しみに通っている場があるというのはいいことだ。

舞台で振り付けがあって、練習があって、それを発表することを否定しているわけではない。

でも何か残念な気がしてくる。

それはあくまでも健常者が開発した健常者のモデルがあって、それを踏襲することを、暗に強いている。

時間も、空間も、言葉も、全く自由にしてしまったら成り立たなくなる

それを全くオリジナルにしてしまったら多分怒られるだろう。

しかし、障害者というのは、オリジナルにしてしまう力に溢れている人たちだと思っている。

こんな解釈、こんな動き方があるのかと、むしろ感心してしまう。

だからレッツは舞台ではなく『タイムトラベル100時間ツアー」だったり、お出かけだったり、生(ナマ)な彼らに触れてもらうことに注力する。

と考えると私は絶対舞台はできなくなる。

でもそんな小難しく考えないで楽しければいいよねっていうのもまた1つだとは思うよ。

でもさ、そこから『新しい表現」は生まれるのかな?

そしてみんな、それを本気で追求したいと思っているだろうか?

そんな、もやもやした話をしてきました。

実はやりにくかった~。

障害者の表現とは?≫

カテゴリー │レッツ

11月3日、4日は福井へ出張。

福井市の特別支援の酒井晴美先生は13年間、「みんなで舞台にたとう」を進める会、通称ミナブタを主催している。

障害のある子どもたちに呼びかけて、毎年舞台を作っていると言う。

ご自身が演劇人であることもあって、舞台を障害の人と作りたいという思いで続けてこられている。

何年間もやっているから、いわゆる常連さんたちがいて、その親御さんたちが運営を強力にバックアップしてくれている。

今は、舞台練習だけではなくほぼ毎週太鼓やダンスの講座もあって、まさしく親子の居場所になっている。

昨日のテーマが表現だったので、私が考える表現についてお話した。

みんなが居場所として集まる場所と、舞台を目指し、表現するというのは、一緒なのか。

また親御さんたちも盛んに、「この子達の表現」とおっしゃるのだが、果たして、舞台で何かをやっているのが「表現」なのか?

レッツの事例は、何か取り立ててたことを「表現」とい言っているわけではなくて、彼らの日常、もっというと、@『生きている」ことがまさに「表現なのではないか?」と言う問いでしかない。

毎日入れ物に石を入れて叩き続けるたけしの行為。

ずっと寝ている、いつも緩慢な動きのりょうくん

同じルーティンを繰り返すツッチー。

それら「とるに足らないもの」として簡単に打ち捨てていいのか。

ひとが何か続けている行為を誰が「いい」「わるい」と決めることができるのか。

またいろいろな規定や固定概念を外して、彼らの行為を見つめると、まず肯定することから始めると、そこから全く違った価値観や、見え方が発見できる。

そういったものを私は表現と言いたい。

親子が毎週楽しみに通っている場があるというのはいいことだ。

舞台で振り付けがあって、練習があって、それを発表することを否定しているわけではない。

でも何か残念な気がしてくる。

それはあくまでも健常者が開発した健常者のモデルがあって、それを踏襲することを、暗に強いている。

時間も、空間も、言葉も、全く自由にしてしまったら成り立たなくなる

それを全くオリジナルにしてしまったら多分怒られるだろう。

しかし、障害者というのは、オリジナルにしてしまう力に溢れている人たちだと思っている。

こんな解釈、こんな動き方があるのかと、むしろ感心してしまう。

だからレッツは舞台ではなく『タイムトラベル100時間ツアー」だったり、お出かけだったり、生(ナマ)な彼らに触れてもらうことに注力する。

と考えると私は絶対舞台はできなくなる。

でもそんな小難しく考えないで楽しければいいよねっていうのもまた1つだとは思うよ。

でもさ、そこから『新しい表現」は生まれるのかな?

そしてみんな、それを本気で追求したいと思っているだろうか?

そんな、もやもやした話をしてきました。

実はやりにくかった~。